UCCA尤伦斯当代艺术中心正在呈现瑞士空间影像艺术先驱皮皮乐迪·里思特(Pipilotti Rist)的大型个展“掌心宇宙”。受此启发,UCCA特别策划展览平行系列对话“她的宇宙:女性在文学、社会学和电影学中的位置”,希望通过文学、社会学与电影学三个领域的交叉碰撞,更深入地展现女性在文化和社会结构中所扮演的多元角色及其主动创造的能量。9月20日,该系列第三场对话在UCCA报告厅举行,由电影学博士、中国人民大学文学院讲师缴蕊主讲。

讲座中,缴蕊梳理了欧洲电影史上具有代表性的女性导演与作品,介绍她们如何通过影像美学与叙事策略发起关于身体的自我解放,即如何争取与展现女性身体自主权、欲望表达权及社会可见性。今天,关于身体的个体记忆在公共场域中不断被各种语言讲述,而电影让身体得以在跨越时空的影像中相遇。从电影诞生之初,女性身体就是重要的被观看对象;然而这门在“男性凝视”下成长的艺术,也记录了女性从客体位置逃逸的路径,并逐渐成为女性自我解放的武器。银幕上自由的身体召唤着解放的目光,而这样的目光也引领我们看见更多被解放的女性,在影像的对视中分享流动的生命。

电影史中的“男凝”机制

身体“起义”:欧洲电影中的女性解放史”公共活动现场,2025年9月20日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心

在讲座开篇,缴蕊分享了自己观看“掌心宇宙”展览的感受。她谈到,皮皮乐迪·里思特的作品为身体赋予了全新的感知方式:观众可以“用眼睛去触摸”和“用身体去观看”,在沉浸的环境中摆脱他人的注视,获得一种久违的自由。她认为那种可以随意躺下、翻滚、回到童年般自在状态的体验非常值得享受。在这种自由感的启发下,缴蕊提出问题:“皮皮乐迪·里思特所呈现的身体解放,究竟是对人类本能的自然回归,还是与20世纪女性运动的遗产紧密相关?”带着这一思考,她引出了讲座的主题——回顾电影艺术发展脉络中女性身体的历史,探讨女性导演如何通过影像回应身体、自由与解放。

从展厅中对身体自由的沉浸式体验出发,缴蕊进一步追问:“这种自由的感受背后,隐藏着怎样的视觉文化传统?尤其是电影——这门长期被‘男性凝视’所环绕的艺术——是否能够真正摆脱目光的桎梏,并与社会思潮产生同频的振动,进而成为女性身体解放的记录者与引领者?”她以劳拉·穆尔维在1975年发表的论文《视觉快感与叙事电影》(Visual Pleasure and Narrative Cinema)为切入点,解释了“男凝”这一概念:经典叙事电影制造视觉快感的机制,往往依赖于将女性塑造成欲望客体,以满足观众的窥视冲动。

然而电影并非天生受制于“男凝”。虽然电影史的主导叙事常由男性书写,但在电影史上,女性导演早已以独特的生命经验与身体意识开辟了另一条影像道路。

爱丽丝·盖伊:被遗忘的第一位女性导演

翻开任何一本世界电影史,总会看到许多人争夺“世界电影之父”的名号,然而很少有人注意到,世界上第一部虚构剧情片,诞生在一位女性导演——爱丽丝·盖伊-布拉切(Alice Guy-Blaché,以下简称爱丽丝·盖伊、盖伊)的手中。

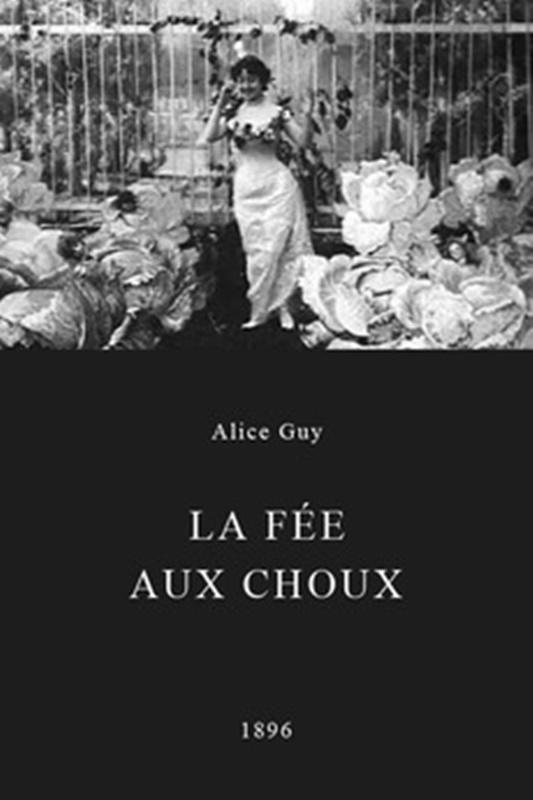

爱丽丝·盖伊

爱丽丝·盖伊是世界上第一位女导演,并且在她最初近十年的创作里都是世界上唯一的一位女性导演,对电影艺术做出了非常重要的贡献。然而,她的贡献在很长时间里被遗忘,甚至她的孙女也在她自己的纪录片《爱丽丝·盖伊·布拉切不为人知的故事》里坦言,自己从未意识到祖母竟是拍出世界上第一部故事片的电影人。

像当时许多女孩一样,受社会性别角色限制,盖伊进入社会所能从事的工作不外乎秘书、文员等岗位。21岁时,她进入高蒙公司担任秘书,开始接触电影行业。1895年,她随老板莱昂·高蒙观看了卢米埃尔兄弟的内部放映后,萌生了自己拍片的念头。她创作的第一个作品《甘蓝仙子》(La Fée aux choux,1896)源自法国民间童话:一位仙女从巨大的、用纸板做的卷心菜里“变”出一个又一个婴儿,为渴望孩子的年轻夫妻实现愿望。这部短片被视为世界上第一部虚构剧情短片。

《甘蓝仙子》电影海报

影片的成功使她延续了这一主题,随后盖伊又推出了几个重制的版本,都与生育的主题有关。比如《上流社会的接生婆》(Sage-femme de premièreclasse,1902)用幽默喜剧的方式表现生育与家庭生活。她十分擅长将轻松俏皮的剧情与女性视角结合,既吸引观众,又传递了女性对身体与生命经验的独特感受。

盖伊的创作并不限于对生育的描绘,她的另一部代表作《女性主义的成果》(Les Résultats du féminisme,1906)更是一次性别角色的颠覆实验。影片设想了一个性别倒置的社会:男性困在家中,照顾孩子、操持家务;女性则自由外出,聚会、抽烟、社交。这部轻松的喜剧没有刻意宣称政治立场,却在无意间挑战了性别秩序的合理性。

作为世界上第一位女性导演,爱丽丝·盖伊不仅在高蒙公司时期创作了大量开创性的作品,还在美国成立电影公司,拍摄了数百部影片。除此之外她还参与了公司的艺术指导、技术革新(包括早期的彩色与录音实验)以及人才培养。

缴蕊表示,令人遗憾的是,爱丽丝·盖伊因为电影工业化后的结构性排斥而被遗忘。盖伊不仅才华横溢,还积极鼓励其他女性投身电影创作,并坚信这是一个女性可以大放异彩的领域。然而,随着电影逐渐发展成有利可图的产业,女性的创作空间被迅速压缩,原本的自由被剥夺,取而代之的是一种“女性不适合从事电影”的社会灌输。从爱丽丝·盖伊的经历中可以看到女性在文化产业中从被允许、被欢迎,到被系统性洗出局的全部过程。

直到二十世纪五十年代,随着女性主义的兴起,年迈的盖伊才开始重新为自己发声,试图找回她在电影史中的位置。纪录片《爱丽丝·盖伊·布拉切不为人知的故事》让她的故事被更多人知晓。2024年巴黎奥运会开幕式,盖伊的雕像与其他九位女性一起被升起,终于让全世界共同铭记她作为世界上第一位女性导演的身份。盖伊的一生,既象征了早期电影里的女性创造力,也是女性如何在电影工业化过程中被系统性边缘化的缩影。她的作品向我们证明,在“男性凝视”之外,影像完全可以孕育出另一种美学传统:充满乐趣、身体感知与女性视角。最后,缴蕊说,“尽管爱丽丝·盖伊的一生有遗憾,但女性在电影行业的热情一直在延续和燃烧;同时她的经历也提醒我们去倾听那些被历史压抑的声音。”

热尔梅娜·迪拉克:欧洲电影中的现代主义先锋

热尔梅娜·迪拉克

继爱丽丝·盖伊之后,缴蕊为我们介绍了法国电影另一位具有先锋意义的女性导演——热尔梅娜·迪拉克(Germaine Dulac,以下简称迪拉克),她在1920年代开辟了与爱丽丝·盖伊不同的道路,她不仅推动法国电影的现代主义转型,还积极推动女性在社会中的影响力,也为女性导演在影像艺术中提供了独特视角。当时法国电影不再主导世界潮流,要想重回巅峰,必须寻找一条与美国电影迥异的现代主义路线。

1920年,迪拉克与路易·德吕克合作拍摄了《西班牙嘉年华》(La fête espagnole, 1920),开创了法国印象派电影的先河。1923年,她独立执导的《微笑的布迪夫人》(The Smiling Madame Beudet, 1923)将意识流文学与印象派绘画手法相结合,通过光影、节奏和画面构图表现角色内心的欲望与心理流动,成为法国印象派电影的代表作之一。1928年,她又拍摄了超现实主义电影《贝壳与僧侣》(The Seashell and the Clergyman, 1928),影片通过实验性的影像展示身体的律动与爱欲的张力,挑战了当时的传统道德与社会禁忌,呈现了个体情感与欲望的自由表达。

《贝壳与僧侣》海报

作为一位独立反叛的女性导演,迪拉克自身的影响力在电影工业化与社会规范的双重压力下难以被完整呈现。《贝壳与僧侣》艺术价值卓绝,和作品《一条安达鲁狗》一样经典,但却被电影史忽视。虽然迪拉克的作品引领了法国乃至整个欧洲电影向现代主义转变,却因社会和行业的限制,被迫在历史叙事中退居幕后,其贡献未能得到应有的承认。

缴蕊说道,“二战之后很多事情都被改变了,人们的思想也被改变了,电影也被改变了。”战后的人们渴望自由与解放,观众,无论男女,都在这些影像中寻找从战争阴影中走出的激情与可能性,因此女性裸露的身体在这时也成了一种自由的符号。然而,在男性导演凝视下所塑造的女性形象,女性身体在银幕上体现的所谓“自由”不可避免地伴随着商品化与符号化的风险,电影中的女性形象往往背离了真实。

此时,战后的女性主义和存在主义思潮出现为女性身体的呈现提供了新的方向。例如,西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)在《第二性》中提出的:“女人不是生而为女人,而是成为女人”。她与同时代的存在主义者共同以“身体的实践”来检验真理。和她并肩的思想者们,如西蒙娜·薇依(Simone Weil)通过工厂劳动写下《工厂日记》,露西·伊利格瑞(Luce Irigaray)则进一步提出“性差异”是当代的根本问题,强调唯有承认差异,才能找到通向未来的路径。她们都试图用真实的身体经验,打破语言与理论的遮蔽。

一场温柔的反叛:阿涅丝·瓦尔达

谈到法国新浪潮,人们很容易想到戈达尔或特吕弗,但阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)始终是其中一位最独特的声音。她的作品常常带有轻快、愉悦的表面,却在温柔中包裹着尖锐的女性主义思考。

1958年的短片《穆府的歌剧》(L'opéra-mouffe, 1958)是瓦尔达怀孕时的创作。在满街流浪汉、破败景象的环境中,她选择用孕妇的眼光观察世界。影片中用切开的南瓜类比鼓起的肚子呈现怀孕的身体,带着一点超现实的幽默。瓦尔达提醒观众,每一个无家可归、饱受苦难的人,都曾是母亲怀中的婴儿,生育在这里被赋予了希望和力量。

1962年的《五至七时的克莱奥》(Cléo from 5 to 7, 1962)则是瓦尔达对女性主体性的深刻探索。年轻的女歌星克莱奥,在误以为自己身患重病的时刻,才突然意识到必须摆脱被观看的命运,学会“观看他人”。这部影片比“男性凝视”概念广为传播要早,却已清晰描绘了女性如何在凝视与被凝视之间争夺主体性。

《一个唱,一个不唱》海报

到了1977年,《一个唱,一个不唱》(Unechante,l'autrepas, L', 1977)被瓦尔达称为自己的第一部女性主义故事片。影片中的两个女性角色,一个因意外怀孕而走向计划生育运动,另一个则在积极参与争取堕胎权的抗争后,真诚地选择了生育。瓦尔达借此表达了复杂却真挚的立场:她既支持女性拥有堕胎的自由,也认为生育同样是一种值得尊重的选择。她把这些刺痛的经验化作轻快的歌声,将沉重的社会议题转化为观众可以亲近的影像。她希望女性主义思想能够走向大众,进入更多人的生活,而不是只停留在小圈子里。她的电影在法国能吸引几十万观众,这对她来说,比实验性的孤立表达更有价值。

瓦尔达的人生与作品充满矛盾。她既是坚定的女性主义者,又深情地热爱爱情与生育;她经历过被抛弃的痛苦,却依旧将怀孕视为宝贵的生命体验。正是这些真实的矛盾与温柔的表达,让她成为独一无二的电影作者,也使她的作品直到今天仍然启发我们思考女性如何通过影像去争取表达、争取自由。

“其实今天依然能看到类似的情况,只是随着社会的进步,我们已经在一点点抵御这些刻板印象。”缴蕊在讲座最后总结道。她认为瓦尔达的经验提醒我们,独立的女性声音在历史中常常被遮蔽,但她们的作品依旧提供了穿透时间的力量。

对话|影像的身体:皮皮乐迪·里思特与女性的自由表达

“身体“起义”:欧洲电影中的女性解放史”公共活动现场,2025年9月20日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心

吴伊瑶:皮皮乐迪在20世纪80年代录像艺术兴起之时,便大胆选择将女性身体经验置于作品的核心。从早期以自身为影像主体,到利用内窥镜探索身体内部的结构,皮皮乐迪不断用直接、坦率的方式呈现女性的感受与欲望。这种“自我观看”的姿态,与传统电影中女性身体作为被动客体的模式形成了鲜明对比。在皮皮乐迪早期的影像中,她曾将披头士歌曲的歌词改写为第一人称的表达,从“她不是一个朝思暮想的女孩”变成“我不是那个朝思暮想的女孩”。这种由第三人称到第一人称的转变,可以说是对流行文化中男性叙述的回应,也象征了女性开始掌握属于自己的话语。通过慢放、失真、故障等录像手法,皮皮乐迪营造出与传统叙事截然不同的氛围,让观众在感官与心理层面体验到女性主体性的多样形态。那么,当我们现在看到《掌心宇宙》中宏大的、沉浸式的宇宙意象,再重新去观看艺术家早期更为直接、身体化的录像作品时,该如何理解她在叙事与创作方式上的转变?

缴蕊:皮皮乐迪的早期作品所展现出的强烈能量,正是那个时代艺术家对身体、自由和生命力的集中表达。她毫无保留地以自身身体作为媒介,去纠正和突破既有的禁锢,这种真诚与勇气并非来自“天性”,而是建立在前人努力和社会思潮的推动之上。皮皮乐迪当时的创作“很满”,是一种时代精神的真实写照。相比之下,如今她在《掌心宇宙》中呈现的则是一种更为坦然、恬静的状态,与瓦尔达晚年创作中所展现的从容一样。这种对比启发我们思考女性艺术家如何在不同历史语境中不断寻找新的自由表达方式。

吴伊瑶:在皮皮乐迪的代表作《Ever is Over All》中有这样的一个剧情,一位面带笑容的年轻女性挥舞着一朵看似柔软却坚硬的花苞,沿街砸碎汽车车窗,而一旁的女警不仅没有阻止,反而对她报以微笑与敬礼。这种带有戏谑和天真色彩的表达,让人联想到女性导演爱丽丝·盖伊在影片中通过性别转换和喜剧手法展现欲望与身份的方式,这两种戏谑与幽默之间是否存在联系?

缴蕊:女性幽默本身就是一个极具研究价值的话题。在爱丽丝·盖伊的创作中,幽默往往带有“取悦观众”的成分,她希望观众能够笑、能够留下来看电影,因此主体意识并不完全自主。而在皮皮乐迪·里斯特的录像艺术中,幽默感则来自更为自觉的女性主体性表达。她以“谐谑”的方式化解刻板印象和男性凝视,借由轻松和笑意让观众意识到女性可以突破规范、展现自由与反叛。这种幽默不再是讨好,而是一种独立的姿态。皮皮乐迪的作品往往不仅仅是“我是谁”,更是邀请观众进入一个共享感受的世界。从早期强烈的自我表达,到后期更具开放性和慷慨分享的创作,皮皮乐迪让观众在轻松中被纳入她所营造的感官宇宙。如今,无论是走进黑暗展厅还是影院,观众都会与陌生人共享同一种感受。在流媒体和小屏幕逐渐取代影院的今天,这种空间性的集体体验正在被削弱,而在展览中重温这种“共同的黑暗”,也能让人重新体会到电影黄金时代所带来的群体共振。

现场讨论

观众一:我想问两个问题。第一,近年来一些男性导演的作品也被称作“女性主义电影”,但往往伴随着争议,例如兰斯莫斯的《可怜的东西》、贝克的《安莫拉》,这些电影虽然打着女性主义旗号,却充斥大量女性裸露镜头。您觉得这类电影是真正的女性主义创作,还是另一种男性凝视?第二,男性创作者在拍摄女性主义题材时,是否存在先天局限?如果有,该如何克服?

缴蕊:我先回答第二个问题。男性导演在创作女性主义题材时是否有局限?我认为局限并不来自生理结构,而在于思维方式。比如伯格曼,他的私生活充满争议,但在他的电影里,我们却能看到深刻的女性经验与情感表达,《婚姻生活》中玛丽安控诉丈夫和婆婆的场景,就是非常强烈的女性主义时刻。这让我思考:为什么一个不合格的父亲和伴侣,却能在艺术上如此触及女性的生命经验?

瓦尔达在访谈中多次提到,她非常欣赏伯格曼,甚至觉得他对女性的理解比很多女性导演还要深入。我认同这一点。所以问题的关键不在于性别生理差异,而在于是否足够真诚,是否愿意超越成见去理解生命。

至于第一点,这类作品是否能称为“女性主义电影”,其实并没有统一答案。有人会感到冒犯,有人却被深深打动。比如《可怜的东西》,它是否是女性主义电影并不是最重要的问题,重要的是它触及了哪些关于身体和自由的经验,并与怎样的观众产生共鸣。我们不能用“是不是女性主义”这一个标准去判断电影的价值。

在父权社会的语言和逻辑里,我们习惯于一切都要划分为对立:男或女、强或弱、主或客。但露西·伊利格瑞指出,女性的存在其实是流动的、柔软的。所以,当我们在讨论某部电影是不是“女性主义电影”的时候,如果仍然用二元对立去划线,就很可能忽略了作品更为细腻、复杂的一面。也许更重要的是,它有没有在经验层面让观众感受到自由、压迫、欲望的流动,以及女性主体性的伸展。

吴伊瑶:缴蕊老师刚刚提到导演的女性意识问题,我想请问,这种女性意识是否有一个可以界定的起点?还是说,其实从她们开始以自身经验、以女性视角进行创作时,就已经是女性意识的表达了?

缴蕊:这是很好的问题。我认为女性意识的觉醒不是某个单一的瞬间,而是一种持续的过程。比如波伏娃,她在哲学写作里也不断追问“作为女性意味着什么”。即便她和萨特一起构建存在主义,她依然要面对女性在自由选择上受到的限制。这种思考是伴随一生不断展开的。同样,对于导演或普通人来说,女性意识会随着生命经验和创作实践不断流动和发展。与其说有一个“节点”,不如说它是一种持续生长的状态,而正是这种未完成性让生命和艺术更加丰富。

观众二:我一直喜欢女性主义电影,但感觉近三五年没有看到特别先锋、尖锐并且有力量的作品。之前像《让娜·迪尔曼》和《四月三周两天》给我留下深刻印象,它们即使放在今天也依旧锋利。我想请问,您最近有没有发现类似这样足够吸引人、同质化不高的作品?

缴蕊:在过去几年里,还是有不少引发广泛讨论的作品。比如《初步举证》在舞台和影像之间展现了对女性处境的反思;《还有明天》同样提供了激烈的社会批评;中国电影里像《出走的决心》等作品,也有值得关注的实践。不过我觉得需要强调的是:女性主义的表达已经不仅仅依赖电影。它大量发生在社交媒体、播客、综艺等多元场域中。现在感受到的“片荒”,一方面确实与全世界的电影产业和当下思想文化的收紧、保守回潮有关;另一方面,也可能意味着女性主义表达的重心在转移。可以继续回看我们今天介绍的香特尔·阿克曼等导演的作品,很多思想资源还远未被充分发掘。

吴伊瑶:其实当下也有作品通过回望历史来回应当下的问题。比如改编自安妮·埃尔诺自传小说的电影,重现了她年轻时非法堕胎的经历,呈现出极具冲击力的痛感。所谓“当代性”并不只是发生在此刻的创作,而是体现在历史问题持续延伸到今天的反思与讨论中。

缴蕊:是的,以美国的堕胎权为例,很多人觉得直到罗诉韦德案(Roe v. Wade)被推翻时才引发危机感,其实在这之前,各州内部的保守浪潮已经涌动。那几年美国出现了大量重新追溯1970年代罗诉韦德案判例的作品,它们通过回望历史来回应当下。很多时候,我们并不是单纯研究一个“过去的事件”,而是借由对历史的再阐释来表达对当下的关注。这种时间的回望,本身就是今天话语的一部分。

观众三:我是美术馆的工作人员,所以比较关注影像作品的展示问题。大多数电影我们在影院、电视或电脑上看,都是矩形的画面。皮皮乐迪·里斯特逐渐尝试打破这种固定的矩形框架,比如像这次展览中的双屏装置,或者让影像以蔓延的方式铺展出来。我的问题是:在电影史或影像史中,这种展示方式有没有流变?

缴蕊:这是一个非常前沿的问题,在学界常被称为“银幕/屏幕研究”(screen studies)。从胶片电影到电脑、手机到IMAX的巨大沉浸式银幕,不同的介质改变了影像的呈现方式。我记得自己在UCCA大展厅里看她的作品时,第一次真正感受到空间的巨大与开放性。其实电影也在不断拓展类似的实验。比如现在的VR交互电影、像游戏一样的分支叙事电影,这些探索都在说明,突破矩形框架、拓展感知边界,是影像艺术的内在冲动。我印象深刻的一个例子是让-吕克·戈达尔在巴黎拉德芳斯(La Défense)办过一个展览,名字就叫《电影史》。他把原本的电影片段分散在不同的小房间里,用老旧的方形电视机播放,甚至保留雪花和模拟信号的质感。观众可以自由穿梭、停留,体验到影像在不同介质和空间中所带来的独特感官效果。这和今天皮皮乐迪·里斯特的展示逻辑有相通之处:都是把影像和空间、身体、感官结合起来,让观众参与到意义的生成中。